こんにちは。ゆらりです

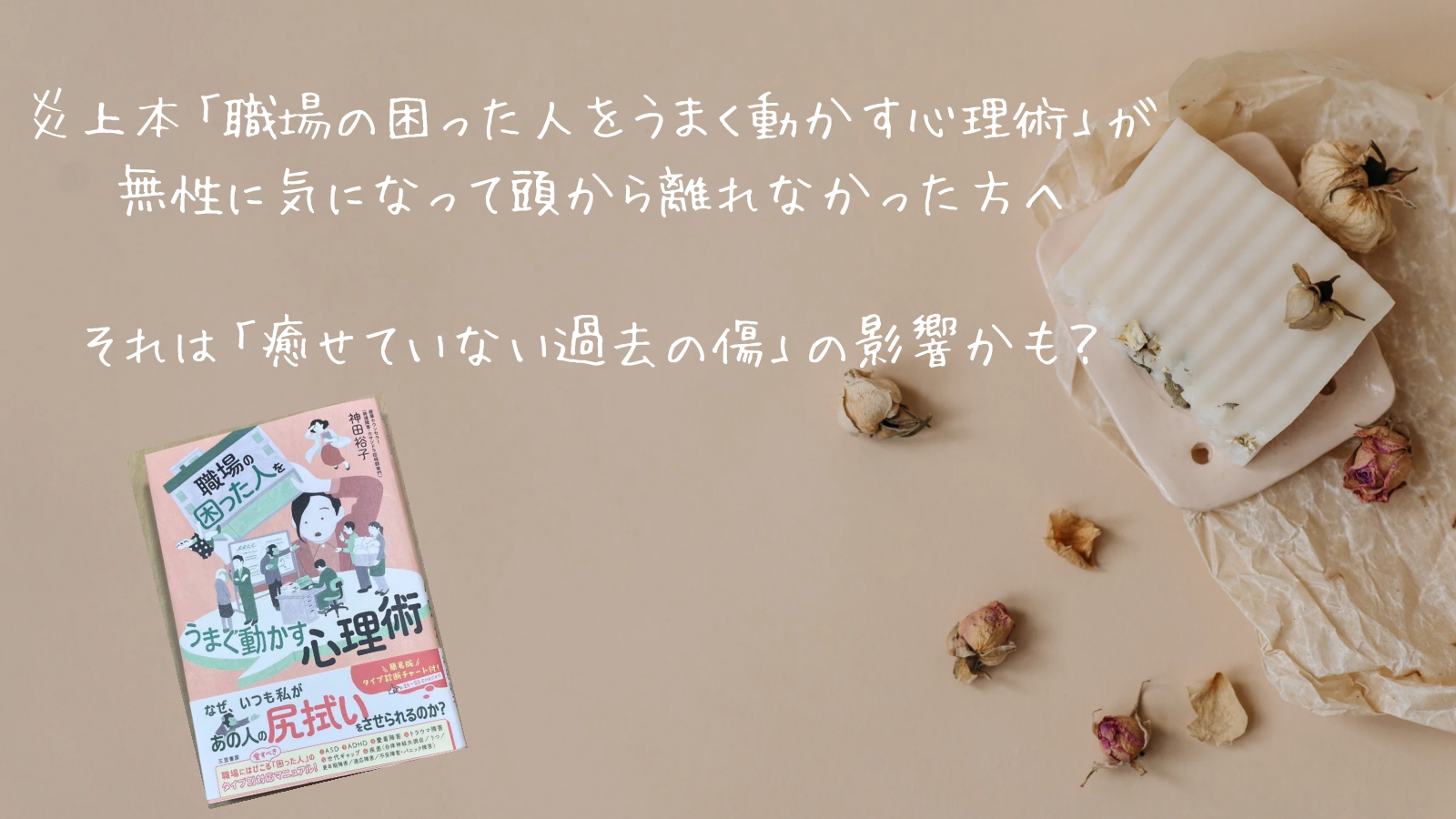

2025年4月半ばから、4月22日発売の前にも関わらずX(旧:twitter)で大炎上した書籍

〈職場の困った人をうまく動かす心理術〉

この件が、自分でもわからないくらい、頭の片隅から消えなくて何度も反芻している方も居ると思います

気になり過ぎて買おうかな、と悩んでいる方も多いと感じます

私は、この記事を書きたい動機で買いました

売り上げに貢献してしまうのは癪だったのですが、ショックを受けている誰かに、少しでも楽になって欲しかったからです

…と、自分では思いつつ「癒せていない過去の傷」の影響も否定出来ません

ちゃんと、私自身メンタルダメージが心理的にも身体的にも反応として現れています(苦笑)

必要な方に届きますように

※ちなみに書評でしたら、この記事の末尾に詳細に書かれている方のリンクを貼っておきます。また、個人的感想ですが「1ミリも笑えないエンタメ本」です

多かれ少なかれトラウマが疼いた反応

トラウマというのは「心に深い傷を負うような出来事や体験」を指します

また、近しい人の悲しい出来事がトラウマになる場合もあります

どんな反応が起こるかは人によります

※反応が起こる事自体が悪い事ではなく、トラウマを癒すプロセスの中で必要な場合もある

X(旧:twitter)では著者さんの過去の言動や行動、著作について怒りや悲しみを何度も何度も表明したり、過去の嫌な体験が鮮明に思い出されたり(フラッシュバック)されている方が多かった気がします

(詳しくは記事末尾リンク先を参照)代表的な反応は

・過去の体験を急に鮮明に思い出す(フラッシュバック)

・交感神経が過剰に優位になる事で起こる反応。不眠、不安、過呼吸など

・トラウマを思い出すような場面、話題に近寄らない

・感情が死んだように凍りつく。何も感じない

・悪い事ばかり考えてしまう

ちなみに私は著者の方に既視感があり過ぎるし、結構メンタルダメージも負ったので、感情が麻痺してましたし、不眠にもなりました

また、多く散見されたなあ、と思うのが「トラウマの再演」です

トラウマで形成された否定的な信念、今回で言うと「発達障害者(自分)はやっぱり仕事が出来ない」だとか

「人は信用・信頼出来ない」「私は蔑ろにされても良い存在だ」などを無意識の内に現実化しようとする行為です

自分が受けた被害を他者に対して再現したり、被害を受けた時に出来なかった事を別の場面で復讐のように行ってしまいます

今回でいうと、批判コメントを一切スルーして、インタビューに対して「私の中に差別意識は全くありません」と表明する著者さんのアカウントに何度も何度も挑みかかっている方がトラウマの再演をしているんじゃないかな?と思います

深いトラウマを持っていない人は「相手にしても無駄だな」と思って著者さんを自分の視界から消すと思いますが

蔑ろにされた傷から過去に認められなかった想いをぶつけちゃいます

で、批判コメントを一切スルーするので「ほら、やっぱり私は蔑ろにされる」とトラウマを強化してしまった人も多いと思っています

また、今回の件は真っ先にイラストレーターの方が謝罪をしたのですが、謝罪に対して追い討ちをかけるような残念な事をしている一部の当事者がいました

これも「トラウマの再演」かな、と思っています

「人は信用・信頼出来ない」という自分の信念に対して、自分の間違いを認めて謝罪している人が目の前に現れる事は「自分の信念が揺らぐ脅威」です

「こんな誠実な人、この世に存在する訳は無い」と思い込みたいが為に、自分の信念を現実化させる為に追い討ちを掛けているのだろうな、と感じました

そして、多分無意識です

「不確実な安心よりも、確実な恐怖に相対する方が、本人にとっての安心」なんだろう、と言われています

*

この「不確実な安心より、確実な恐怖に相対する」なのですが、私も少しトラウマを持っているので共感します

諸々の心の傷は塞がれている、と自分では思っていますが、かさぶた状態です

かさぶたを刺激されたら、そりゃ気になります(苦笑)

自然な反応だから、それ自体を悪く捉えなくて良い

例えば、トラウマの再演(人は信用・信頼出来ないの現実化)で、他者に対して攻撃的になる…は「人間関係に悪影響を及ぼす」可能性があるので、対処が必要ではあります

ですが「信念が揺らぐ事への恐れ」への人間の防御反応です

ただし、トラウマによって実生活への悪影響が酷い場合、カウンセリングなどプロに頼った方が望ましいとは思います

私の「感情が凍り付く」も、感じていたら自分の心が壊れるから感じない、という防御反応と思っていますし

交感神経が優位になるのも「脅威に立ち向かうファイトポーズ」なんですよね。だから自然な反応です

まあ、しばらくしたら落ち着くと思っています

まず、知る事で少しは軽減される

「トラウマ」の概念を知れば、自分に起こってくる心の状態や、やってしまう反応の理解の助けになるかも知れません

トラウマの影響が深刻で何とかしたい場合は専門家の力を借りましょう

少しでも楽になりますように

参考資料

神田裕子著「職場の「困った人」をうまく動かす心理術」を読んでみた:ロマン優光連載338

障害者を”動物”に例えた書籍が発売前から炎上「差別の助長」か「言論の自由」か…法的な評価は?|弁護士JPニュース

コメント