はじめまして。成人してから発達障害の診断を受けました、ゆらりと申します

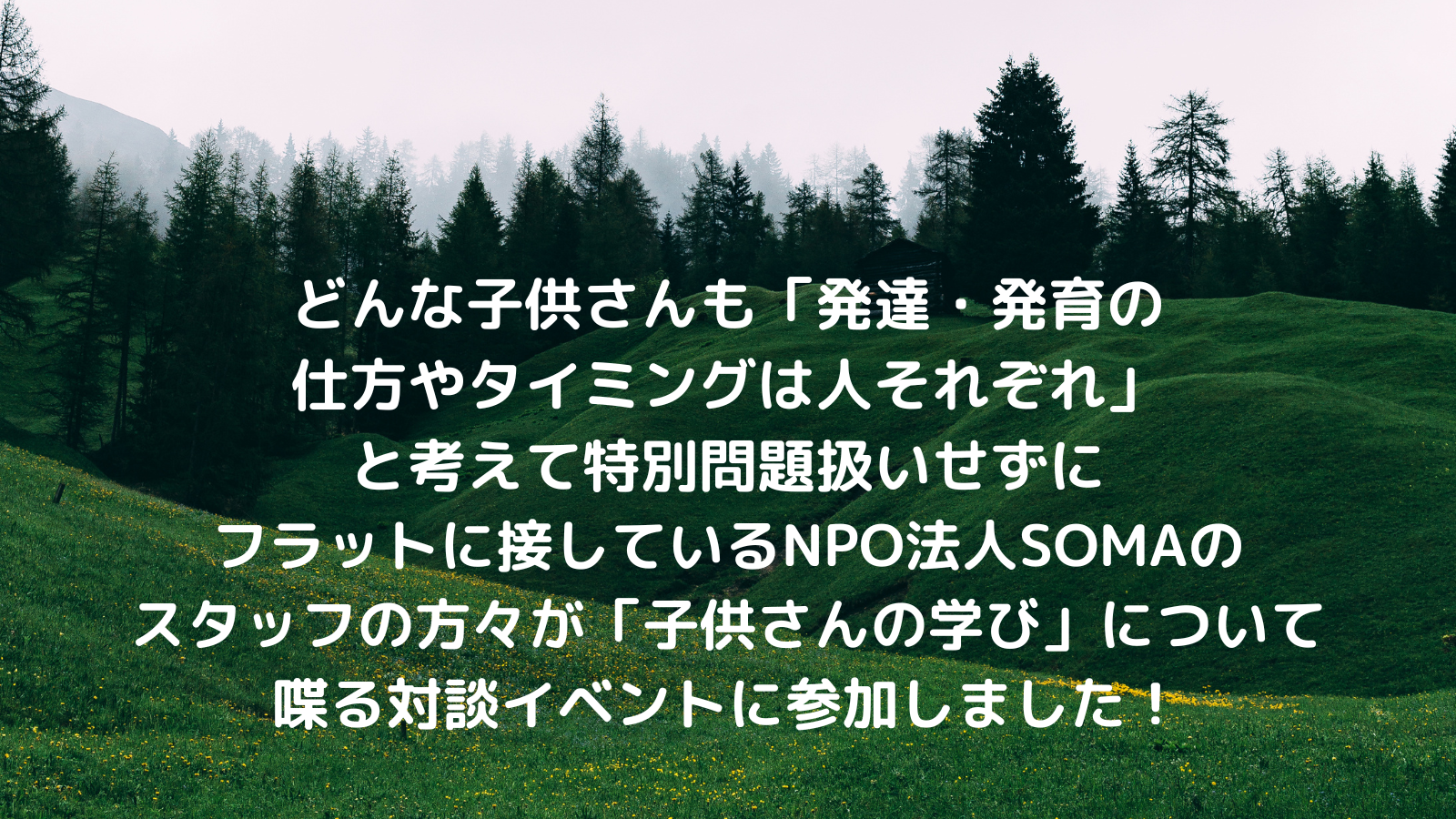

今回、私のADHD/ASDの事を知っても全く動じず、今でもフラットに接してくださるNPO法人の方が「小学校から始める、自分で作る学び方~学校外の多様な学び説明会~」と題して

実施されている事業のうちの1つ、教育プログラム「i.Dare」を通して「学び」をテーマにして喋る、と聞き

「発達障害、不登校・・・世間一般のマイナスイメージを全く気にしていないNPO法人の方々が、何を喋るんだろう?」と興味を持ったので、参加してきました

今回は、そのイベントのレポート記事です

お子様の成長に必要な事、って何だろう?と思っている方に届きますように

環境を整える事で人は育つ

イベントは、代表理事の瀬戸さんの自己紹介から始まりました

NPO法人SOMAの公教育から私教育まで展開している事業の話をしてから、今年で3期目になる事業の1つの教育プログラム「i.Dare」を通して「学び」とは何かをお話してくださり

その後、副代表理事のお二人が、自己紹介の中で「学び」とは、を語ってくださいました

*

大人の役割は、なによりも、子ども達の自主性を尊重する事、そして、その生活している時間・空間を整える事

事業の1つ「i.Dare」のプログラムでは子供達の「したい」の希望に

具体的な情報は与えないで、見方・考え方を示して

「今、出来る事は何か?」「出来ない事を出来るようにするには、どうすれば良いか?」を一緒に考えるそうです

・・・と、言っても、出来ない事だらけなので、決して「何でも出来る」と言わないんだとか

子ども達とスタッフの方々が一緒に成長していく感じだそうです

*

i.Dareのプログラムは、本当に必要最低限しか決まっておらず「自由」で

何か「これをしなさい!」「あれをしなさい!」という状況では無いからこそ

全国から参加した子供達は、自分の「したい」が自分の中から湧いてくるし

「自由」だからこそ「自分で選択して、時には選択肢を自分の手で作り出して、自分で決定する」事が出来るようでした

i.Dareの1回のプログラムは、1週間に3回×約27回のオンラインと、3ヶ月に一度の4泊5日のオフラインキャラバン(合宿)で構成されています

オンラインでは、参加者同士の対話型のコミュニケーション(カメラon,off、音声on,offも自分で決める)

オンラインだからこそ出来る、様々な方を呼んでの対話

また、「オンライン?!」と疑うくらい、身体を動かす事もあるのだとか

オフラインキャラバン(合宿)では、まず「参加するか、しないか」を子ども達自身で決め、交通手段も自分で決めて集合します

鉄道好きな子は各駅停車で2日かけて合宿場所に来たとか

三食全ての食事を自分達で作り、それ以外は特に決め事は無いそうです

※単発でキャラバン(合宿)だけの参加や、単発のイベントの参加も可能です

「登壇者3人の「学び」とはのお話」

i.Dare自体の説明が終わった後の、対談の中で「安心・安全」という言葉がキーワードに感じられました

現在、民間学童保育を運営している、保育士の副代表理事、鹿内さんは、いつも必要ではないけど

背中に手が当たっているような感覚の「安心・安全」があるからこそ、挑戦が出来て、他者と関わる事が出来る、と仰っていました

i.Dareは、ずっと対面で接している環境だと、挑戦の機会が少なくなってしまいがちな所を、合宿で機会提供が出来る所が、他との違いと考えているそうです

加えて、「考える前に、まず感じる事」もキーワードだったように思います

楽曲教育からSOMAに携わっている副代表理事、濱田さんは「知る事、感じる事が何かをする前に大切な事」とお話くださりました

結果の前に大切な事は何か?を考えて感じ続ける事、プロセスが大事

そもそも「好き」「幸せ」って感じるものですよね

濱田さんのお話を聞きながら、別のイベントで聞いた「体験が無いまま教科書の知識を入れても、空虚な知識で生きた知識とは思えない」という主旨の瀬戸さんの話を思い起こしていました

「体験が大事」だから、オンラインでも身体を動かす事をi.Dareで取り入れているのかな、と思いました

「お話を聞いて~「自分で決めて実行した体験」それ自体の大切さ~」

このオンラインの説明会が終わった後、当事者の集まりの会話を思い出していました

「すぐに言われた事を忘れる」という方が対処法を知りたい、と言うので

1、付箋を持ち歩いて、すぐにメモをする

2、付箋自体が小さくて失くすなら、ノートレベルの大きなモノで代用

3、スマホ使える状況なら、メモアプリを活用

4、議事録が上手く取れない人は、ボイスレコーダーを活用している、と聞いた事がある

と、提示しました。その方は「どれが良いか」と私に尋ねたのですが、困ってしまいました

私はスマホで文字を打つ間に、メモする内容自体を忘れがちなので「1」を採用していますが「3」が合う当事者も居ます

特性の凸凹が個人でバラバラだからです

本人に合う対策は本人しかわかりません

もっと言うと、本人にもわからない時が多いので「自分で試行錯誤して正解を見つける」ので、正解を私は持っていません

上記の説明をしても、まだ「どれが良いか」悩んでいる様子でした

行動するのは、流石に代わる事が出来ません、と思ったのを覚えています

自分で選択した経験が圧倒的に足りないか

正解と不正解の二択の世界で、正解を出し続ける事に慣れきってしまったのか

その世界で失敗を許されなかったのか・・・定かではありませんが

生来の特性の強さで当事者は支障をきたしていますが、「試行錯誤が出来ない」というのは、その支障の軽減が出来ません

説明会を聞いて、自分の当事者会の会話を思い出して、当事者問わず、人には「訓練する機会、場所」が必要なんだ、と感じました

I.Dareのご案内

お話があった「I.Dare」ですが、2023年度の冬キャラバンは申し込みが始まっています

今まで「I.Dare」の対象は小学~中学生だったのですが

2022年の夏から年齢という枠組みをやめています

代表理事の瀬戸さん曰く「そもそもSOMAの活動は、子供だからとか、大人だからとか、という枠組みで考えた事が無くて

本当に大切な事だけ伝えようとすると子供だからとか、大人だからとか、という枠組みで語れる事がほとんどないからです

ここから少しづつ理念もやり方も整えていきたいと思います」との事(ご本人のSNS投稿談)

SOMAの活動理念(ミッション)は「【ひと】が育つ環境をととのえる」でしたもんね、と納得して

色んな世代の方と一緒に過ごす機会なんて滅多に無いから、参加される方々全員の、かけがえの無い体験になるだろうな、と思いました

ご家族でも、子供さんだけでも、大人だけの参加も可能です

*

今回のi.Dareの舞台はこちら!(11/26募集締切)

i.Dareを開催しているNPO法人SOMAは「山結び」という自然環境再生プロジェクトを行っています

福岡県福津市にある宮地山にて、月に1度、活動に参加したい方々と一緒に山に登りながら、木や草が育つ斜面を作ったり、自然道の補修をしたり…

月に1度の手を入れる事をするだけで環境に変化が起こっているんだとか

天候や現場の状況に応じて作業をするそうで、毎回毎回、その場その場で「今、何が最もふさわしい答えかな」を、考えて選んで作業を決定している御様子

その「山結び」の活動場所にて、SOMA代表で生態学者の瀬戸さんと一緒に、観察力・意思決定力を養っていくそうです

御興味あれば、自分で正解を作っていく体験を是非してきてください

皆様にとって、かけがえの無い時間になりますように

お申し込みはこちらから

※今後の情報を受け取りたい方はメーリングリストの登録orSOMAのLINEお友達追加をして頂ければタイムリーにお手元に情報が届くので、ぜひどうぞ!

記事がお役に立てたならば幸いです

ではまた

関連記事

コメント